工艺研究依据的几个方面总结

物料成本(需要加上处理三废的成本) 加工成本 完整方程式书写 工序和设备匹配 杂质和收率

物料成本

假设实验的实验结果符合预期,能得到结论吗? 假设实验的实验结果不符合预期,能得到结论吗? 如果不能得到结论,这个实验可能没必要做。 降低,活干了,有结果,没结论,发生的概率

不对称还原羰基,起始原料1制备中间体I 模拟实验投料和假设收率的物料成本表对比如下 催化剂采用0.1eq.,收率95%,物料成本817元/kg 催化剂采用0.05eq.,收率80%,物料成本751元/kg

不对称还原羰基,如果分离收率做到95%,已经很高了。 但是相比分离收率80%,物料成本还是偏高,试问采用0.1eq.催化剂用量的实验,还有必要做吗? 小编觉得没必要做的,工艺研究的根本目的不是质量控制,是成本目标。 小编:先有物料成本表,再有实验执行,对着成本表进行工艺设计。

化合物11制备化合物12

采用1eq.3-碘环氧丁烷收率65%,采用2eq.3-碘环氧丁烷收率78%, 工艺没有采用收率高的投料量,因为3-碘环氧丁烷的价格高于化合物11,结合物料成本表信息,收率65%的物料成本更低 参考文献https://doi.org/10.1021/acs.oprd.3c00477 小编:先有实验执行,再有核对物料成本表,对着成本表进行工艺选择。

不是工艺研究差不多了,算一下物料成本,而是常用物料成本表,包括溶剂的筛选(尤其API价格不贵的项目),实验前演练一下,实验后计算一下。 依据成本表进行工艺设计,依据成本表进行工艺选择 工艺研究依据杂质控制,提高收率,本质是控制物料成本,因为物料价格问题,收率高低细微差别左右不了物料成本。

工艺研究之加工成本

加工成本相比物料成本,依据性弱一些,但是对于原料药附加值不是很高的项目,加工成本格外重要。

操作复杂性,非难易性,是加工成本被低估的重要组成部分。

依据数据进行操作控制

操作的目的性,数据呢?

操作成本和收率成本那个更划算?

潜意识的降低风险操作,实际上是否有意义?

加工成本的内容

单元操作

投料,升温,保温,监控,降温,淬灭,萃取、浓缩、过滤,淋洗,干燥等

能否连续投料(兼顾质量)

单元操作工时

减少操作时间,加料时间减少,反应时间减少、中控次数少,干燥时间少…

单元操作谨慎

高温,深冷,特殊易燃易爆有毒的危险物料(产生和使用)

多个关键工艺参数

单元操作设备

反应釜有效使用率(最大体积和最小体积),反应设备种类和个数(反应釜、离心机、过滤器等),检验设备需求(液相、气相等)等

举例分析一

淋洗操作,实验室很容易,耗时也很短,可能几分钟的事,但是车间可不是这么回事,如果淋洗溶剂需要预冷,更需要耗时,也可能需要额外设备。

为什么淋洗?

洗涤杂质、洗涤溶剂降低干燥压力、洗涤溶剂降低干燥导致的粒径分步不均,洗涤产品(要母液),还有吗?

如果不能实现实质目的,何必淋洗?不是有过滤操作就必须有淋洗的。

举例分析二

收率和加工成本,为了萃取一点产品,需要二次分液,加工成本和收率提高一点,哪个更核算,

原料转化剩余5%,为了降低到1%,需要耗时很久,反应釜多运转几个小时,哪个成本更核算。

以上两点,主要集中在API价格不高的项目。

举例分析三

类似淋洗的实质目的,是不是有些操作就是潜意识的操作,没有数据支持,有的经过风险评估,可以保留对应操作,但是有的操作的确是在消耗加工时间,增加加工成本。

举例分析四

多使用一种物料,就会多一种QC检验。

多个活性炭使用,清洁很难受,废液多很难受

筛选物料的分子量如何,原子经济利用率如何? By-product,对设备是否有特殊要求,对反应转化是否有影响? 例如HATU的使用,是不是原子经济利用率很低,物料的副产物是什么?如何去除? 例如碳酸钾为碱的反应,是不是有水产生,对反应转化是否有影响? 永远不要低估小分子在工艺中的角色,例如水、醇、二氧化碳、氯化氢等

试剂有效利用率如何? 例如溴代反应,二溴海因和NBS理论需要多少?二溴海因贡献第一个溴后,贡献第二个溴时,反应速率是否受到影响? 物料的角色是什么?多加的物料干什么去了? 炮灰:过量碱的使用,多个点需要消耗碱 平衡:过量试剂的使用,反应是平衡反应 降解:过量反应试剂,一边降解,一边反应 溶剂:例如三乙胺多加,多余部分可能起到溶剂作用。

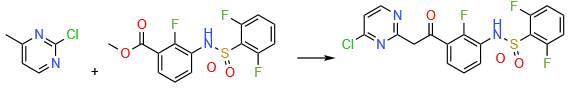

一步反应两次入坑,只因没有写完整方程式 2014年,那个时候,虽然我已经工作了5年,但是如果说自己不会做工艺,其实没有错。 原研专利信息截图如下

将通常按照上面步骤A制备的 3-{[(2,6-二氟苯基)磺酰基]氨基}-2-氟苯甲酸甲酯(490 g,1当量)溶于THF(2.45 L,5 vols(体积))中,搅拌,并冷却至 0-3℃。将 1M(三甲基甲硅烷基)胺基锂(在THF中,5.25L 3.7当量)溶液加入到该反应混合物中随后加入 2-氯-4-甲基嘧啶(238g,1.3当量)(在THF中,2.45L 5 vols)。然后将该反应搅拌1小时。用4.5M HC1(3.92L,8 vols)淬灭该反应。除去水层(底层),并弃置。

反应研究过HMDSLi的用量,尝试过低于3eq. 从方程式书写角度,低于3eq.的实验是没有意义的,但是当时做了。 一个用于磺酰胺上氢的消耗,一个用于甲基氢的去除,一个人用于稳定酮(烯醇式),否则酮的活性高于酯。还要考虑水分残留占用一点HMDSLi。

反应有甲氧基取代F的杂质,因为磺酰胺底物中有甲醇残留,研究了不同甲醇残留对甲氧基杂质的影响,数据显示即使甲醇控制很低限度,也会产生甲氧基取代F的杂质,奇怪吗? 忽略了方程式可以给予的信息,反应会产生甲氧基的。 反应副产物是离去的甲氧基,甲氧基可以进攻和氟相连的碳,发生SNAr反应,产生对应杂质。

什么样的工序控制,能保证下一个工序的重现 什么样的转化终点控制,什么样的杂质清除控制,什么样的浓缩限度控制,什么样的干燥终点控制…

什么样的起始原料,能保证目标质量重现 什么样的中间体,能保证目标质量重现。

物料理化性质对应加料方式(是不是容易出现物料丢失,设备残留,真空带走等) 物料对环境影响(易吸潮、容易发生过敏)等

固液非均相的搅拌问题、固液非均相体系反应釜底部凹槽问题、液液非均相的搅拌,搅拌依赖的结晶操作,非均相的取样不均风险

固体:粘壁、粘稠、过滤困难、转移困难、干燥困难 液体:分液困难,看得见相对容易,看不见如何?

虽然有高沸点溶剂带蒸,但是,不是有带蒸操作,下一步工序的忍耐就是无限的。 实验室浓缩带蒸数据,技术转移到车间,随着真空度的变化,数据会发生变化,一定要考虑设备匹配带来的下一工序的忍耐问题。 相似案例,乙醇残留,下一步发生酯交换反应产生杂质,虽然有浓缩操作,但是风险很大,换掉乙醇是根本,控制乙醇残留是手段。

物料含水问题,影响下一步反应的工艺案例,比比皆是,不一一列举。

碳酸钾粉末和颗粒的故事,不再叙述,中招案例很多。

物料粘度大,抽滤困难,离心机虽然可以搞定,但是耗时长,杂质风险高。 碱水解酯,调酸析出固体,离心机可以搞定,但是炽灼残渣超标,改用萃取液策略。

无缝对接的忍耐度往往更好 生搬硬套的忍耐度往往不好 知己知彼百战百胜,忍耐度是重现的关键。

工艺研究依据之杂质和收率

杂质是工艺研究的核心

有关物质是核心中的核心,致突变杂质、元素杂质、无机杂质、溶剂杂质等上升不到核心位置,最大程度是距离API很近时,特别关注一下。

绝大数实验设计,都是以杂质研究为核心,杂质是最直接的工艺研究依据,除杂质保收率是常见的平衡问题,但是工艺研究的根本目的是成本控制,杂质和收率都是成本的一部分。

杂质控制和收率无必然联系,但是杂质少的工艺研究起来相对容易,能量弱(温度),力量弱(物料种类少用量少),是控制杂质来源最常规手段,尤其未知杂质的控制。

杂质控制一定要考虑后处理,否则定量收率做好了,分离收率一样完蛋。

工艺研究的一般原则

先研究定量收率,再研究分离收率

定量收率阶段,一般以主峰面积比为衡量,杂质限度不是主要关注点

分离收率阶段,哪些杂质容易去除,哪些杂质很难去除,体系中杂质水平占比会得到更多关注。

依据难去除杂质情况,一边进行反应控制研究,一边进行去除纯化研究。

杂质研究的依据问题

未知杂质来源问题?

随着原料减少主峰增大,杂质水平是保持不变,还是逐渐变大,还是到一定阶段就不再增大。

保持不变,物料种类研究和加料顺序研究

逐渐增大,主逆反应和降解反应,温度研究和物料用量研究。

一定阶段就不再增大,加料顺序研究和主物料用量研究。

杂质个数问题

杂质个数越少,哪怕水平大一些,也越容易研究,重点研究参数优化,其次物料筛选。

杂质个数越多,哪怕水平不大,也越难研究,不知道哪个杂质就很难去除,重点研究物料筛选,其次参数优化。

杂质去除问题

保收率是杂质去除的核心

尝试是最简单粗暴的选择,包括萃取策略,结晶策略和衍生策略。

小结

工艺研究离不开杂质研究,但是不要模板化,例如先研究反应,再研究后处理,反应阶段做不好,后处理更不好,这句话有些绝对了。

理论结合实际,底物不同,策略不同。经验很重要,尝试更重要。

- 本类热文

- 工艺研究依据的几个方面总结|503阅读